教育も家庭も、秩序が欠けたら危険!子どもが安心して育つために必要なこと

こんにちは

心とカラダの土台づくりを通じて

可能性を未来へつなぐ

「ココカラミライ」

梅田あいこです。

*

あなたはこれまでの人生の中で、

挫折を経験したことがありますか?

私は、

いろいろあります(^^;

壁にぶつかり、たちゆかない経験。

失敗して、掲げていた目標を諦めた経験。

はい💦たくさんありましたね。

できれば避けたいものですが

「挫折体験」は私たちの成長にとって

とても大切な役割を果たしています。

自分事となり、渦中にいるときは

苦しいですし

もうこんな経験はしたくない!

となるのが、正直なところですが

子ども達が子ども時代に

たくさん失敗する経験や

上手くいかずに悩む様子は

ときおり、

あぁ~よき経験をしているな~

とも思う私です。

(これは、私の中で以前に比べ、だいぶ変化しましたね!)

そうなんですよね。

人は、挫折を通して、幼児的な「万能感」を手放し、

「人生は思いどおりにならない」という現実を学びます。

そこから

「欲望を満たすことを追い求める人生」から

「本当の幸せとは何か」を探求する人生へと

歩みを進めていけるのです^^

私たちは

挫折を経験することによって

「万能感」を少しずつ手放し

「コントロールできない現実と折り合いをつける力」

を育てていきます。

心理学者のラカンは、

これを「去勢される能力」と呼びました。

これは、

「万能感」や

「すべてを自分の思いどおりに操れる」という幻想を

手放す力のことです。

この力によって、

私たちは“自力”だけに固執するのではなく

余裕を持って

「任せてみよう」と思えるようになり

自分を超えた大きなものに対する

謙虚で、しなやかな

姿勢が育っていきます^^

実はこの力は、

大人だけでなく、子どもの成長にも欠かせません!

乳幼児は想像の世界に生きているので

ある意味で「万能感」を持っています。

ですが、成長するにつれて

ある程度の年齢になると

親や教師といった大人から

「これはやってはいけないよ」

「こっちをやってごらん」

と、禁止や指示を受けるようになります。

この経験を通じて

子どもは自分の限界を知り

上位の存在を認め

その権威とうまく付き合うために

自らの欲望をある程度制御することを学びます。

そして、子どもは

「自分の欲望だけを通すよりも、

大人からの健全な指示を取り入れるほうが、

物事がスムーズに進み、毎日が楽しくなる」

ということを体験を通して学んでいきます。

これが「去勢される能力」なのです。

そのときに必要なのが

「父性的な愛」です。

「ダメなものはダメ」と伝え

必要なときには権威をもって叱る。

それは支配ではなく

子どもにとって安全な境界を示す行為です。

ちなみに、この父性的な愛とは、

必ずしも父親だけの役割で

父親が発揮するものという捉え方ではなく

母親でも、ひとり親でも発揮できます。

*

200万部以上売れたベストセラー

藤原正彦さんの著書『国家の品格』には、

こんな一節があります。

====================

「人間にとって最も大切なことの多くは理屈で説明できません。

『ダメなものはダメ』『いけないことはいけない』と、

大人が大人の権威でもって、はっきり教えることが必要です。」

「人間にとって最も大切なことの多くは、

理屈・論理では説明できません。

大切なことを子どもに教えるときは、

理屈で説得しようとするのではなく、

理屈抜きに教える必要があります。

『どうして人を殺してはいけないのか』

『なぜ友達をいじめてはいけないのか』

という問いに対して、

理屈で説明しようとすればするほど、

説得力がなくなります。

『ダメなものはダメ』

『いけないことはいけない』と、

大人が大人の権威でもって、

はっきり教えることが必要です」

====================

これはまさに 「父性的な愛」 の表れです。

つまり、

子どもの心を守るために、

大人が責任をもって線を引くこと。

ところが現代では、

多くの心理学者や社会学者が指摘しているように、

この「父性的な愛」が弱まっていると

言われています。

子どもに必要なルールを、大人がきちんと示さない。

たとえば、

夜遅くまでゲームをしていても

「もう寝ようね」と区切りを伝えなかったり、

あるいは

家庭の大切な決めごとまで子ども中心で決めてしまう。

こうした関わりが続くと、

親子の境界はあいまいになり、

家庭から「秩序」が失われてしまいます。

心理学ではこれを

「世代間境界があいまいになっている」

と表現します。

本来、大人と子どもは役割が違います。

境界がなければ、

子どもは「守られている」という

安心感を得られません。

精神的にまだ未熟な子どもにとって、

秩序のない家庭は、

決して安らげる場所にはなりません。

本来なら、

世代間の境界がはっきりとあるからこそ、

子どもは安心して甘え、

やがて自然と自立していくことができるのです。

*

戦後、日本の教育は

アメリカ型の民主主義教育の影響を大きく受けました。

そこでは

「上下関係や序列はよくない」

「集団はみんな平等でフラットであるべき」

という考え方が強調されました。

たしかに、昔の教育は

厳しさや権威に偏りすぎていた部分もありましたので

その反省から

フラットさを大切にするという

考え方が広まったのです。

しかし、その考え方を

すべての場面に当てはめてしまうと

教育や家庭ではかえって秩序が失われ

子どもが安心できない状況を生んでしまいます。

本質的に考えると

人が生きていくうえでも

社会が成り立つうえでも

欠かせないのは「秩序」です。

ただし、秩序にもいろいろあります。

たとえば、

「親が子どもの気持ちを尊重せず、

一方的に意見を押し付けて従わせる」

というのは、不健全な“封建的な秩序”です。

一方で、

「親は子どもの気持ちを受けとめつつ、

家族にかかわる大切なことは最終的に大人が決定する。

必要な場面では親の権威をもって伝える」

という“健全な秩序”があります。

たとえば、

・夜更かしをしている子に

「もう寝ようね」と区切りを伝えること

・食事のメニューをすべて子どもの希望に任せるのではなく

栄養や家族全体のバランスを考えて親が決めること

・ゲームやスマホの時間にルールを設け

守るように伝えること

これらはすべて

子どもの安心を守る「健全な秩序」の一部です。

健全な秩序があると

子どもは安心して

その秩序に甘えることができます。

つまり、親子の間に

「健全な上下関係(=世代間境界)」があると

子どもは安心して親に依存し

十分に甘えることができる。

そして

その経験を通じて

親を自分の内に内在化し

自然なカタチで自立へと向かっていくのです。

ところが現代の子どもたちは

「父性的な愛」や「親の権威」を

あまり経験せずに育つか

あるいは逆に

不健全な“封建的な権威”のもとで育つか

どちらかのケースが増えているようです。

その結果

大人に敬意を示せない子

ルールや秩序を守れない子

個人主義的な行動しかできない子

が増えています。

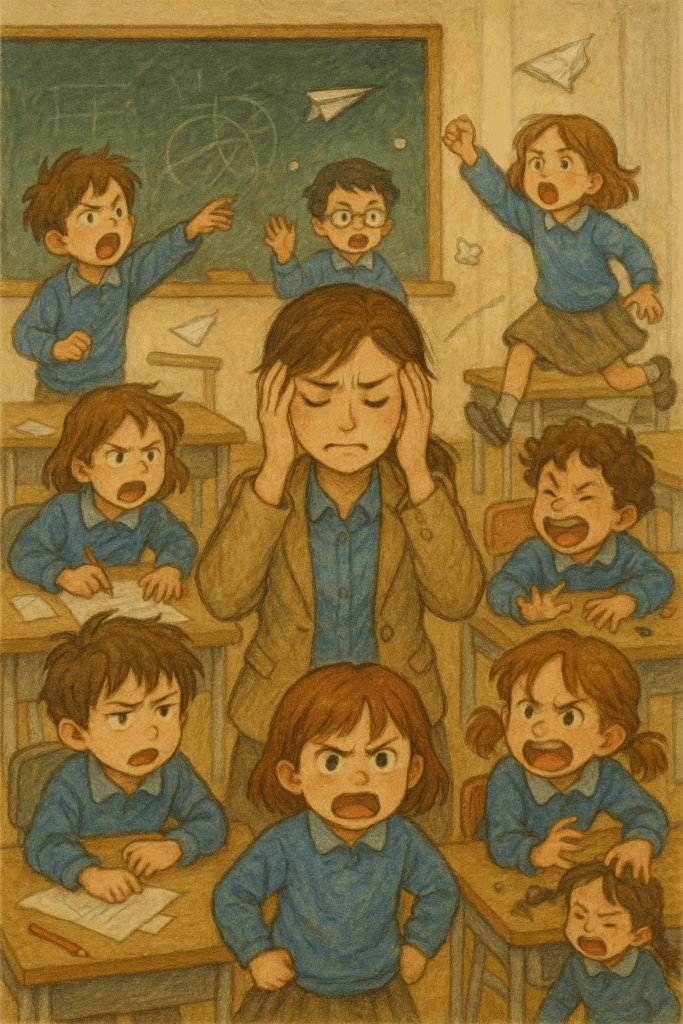

(授業が成立しない「学級崩壊」も、

小中学校や高校で全国的に増えていますね。)

そして社会に出ても

人間関係で礼儀を欠いたり

上司やお客様に対して

適切な敬語が使えなかったりする例が

増えています。

子ども時代に『健全な秩序』を体験し

その秩序の中で安心して育つことは

大人になって

社会で生きていく力の土台になるのです。

だからこそ、

教育や家庭において

「フラットさ」だけでなく

「健全な秩序」を示すことが

今の時代にますます重要になり

今の教育において欠かせない視点だと

そう思っています。

あなたの周りの子どもたちは、

安心できる「健全な秩序」に守られているでしょうか?

そして、

私たち大人は

その秩序をどのように示していけるでしょうか。

わたし自身も

この問いを持ちながら

いっしょに考えていきたいと

思っています。

*

子どもにとって

安心できる「秩序」とは

どのようなものか。

そして大人は、

教育や家庭の場で

どうそれを示していけばよいのか。

もし「どこまで子どもの言い分を受け入れていいの?」

と迷うことがあるなら、

ぜひ無料のステップメール講座で学んでみてください^^

====================

👉 詳しくはこちらから

https://www.reservestock.jp/subscribe/301796

【子どもの言い分どこまで受け入れていいの!?】

~迷いを手放す3つの指針~

====================

今日のテーマをさらに深めていただけます♪

教育関係者の方にも、保護者の方にも役立つ内容です。

*

お読みいただきありがとうございました☺